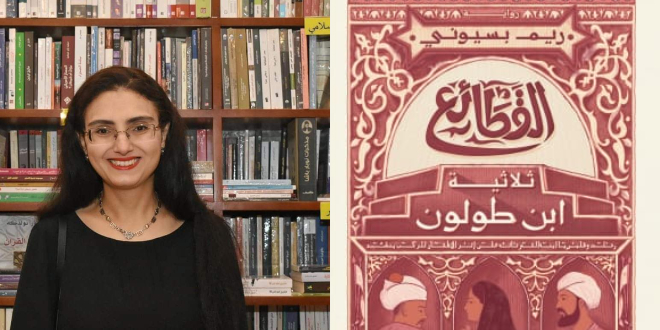

القطائع رواية ثلاثية الأبعاد.. الرواية والتاريخ، رسم الشخصيات الروائية

صنف الناقد جميل حمداوي الرواية التاريخية في أربعة أشكال:

– رواية التوثيق التاريخي

– رواية التشويق الفني للتاريخ: (روايات جورجي زيدان).

– روايات التخييل التاريخي: (الزيني بركات لجمال الغيطاني، وثلاثية غرناطة لرضوى عاشور).

– الرواية ذات البعد التاريخي: (روايات نبيل سليمان، وروايات نجيب محفوظ).

رواية القطائع تمثل هذه الأنواع الأربعة من جهة فكرتها وأبعادها الفنية وهي يمكن القول أنها ثلاثية الأبعاد تماماً مثل اللوحات والاشكال التي تصنف ك ثلاثية الابعاد.

وهذه قدرة عجيبة أوتيها الكاتبة لتنتج نصاً بهذه التقنية الفريدة.

تتخذ الرواية في العادة نمطاً ممّا يمكن تسميته بالتأريخ الفكري، فكلّ فعل إبداعي لابدّ أن يكون حصيلة تدريب طويل وشاق يتيحُ للجهاز الفكري البشري أن يبلغ تخوماً لم يبلغها أحدٌ من قبلُ.

الرواية التاريخية واستدعاء الماضي كتعبير عن الحاضر:

في سياقٍ قريب، يقول الأردني محمد أحمد القضاة إن “هناك نوعين من الرواية التاريخية: النوع الأول تعيدك فيه الرواية إلى التاريخ بكل تفاصيله وطقوسه، وكأنها تردك إلى الحياة فيه. أما النوع الثاني فإنه يستعيد المناخ التاريخي فقط ثم يترك لنفسه قدراً من الحرية النسبية داخل إطاره

هذا التداخل الذي يوضّح حاجة كل منهما للآخر، فيحتاج التاريخ للأدب ليبحث في نقاطِه المُظلمة التي لم يفطن لها التسجيل حتى يضيئها الخيال القائم على الاستقراء، بينما يحتاج الأدب التاريخ كتراث حاضر لإثراء المحتوى وإفادة المعنى، لأنهما في النهاية “يتفقان في سعيهما إلى إفهام الإنسان ماهيته ورصد حركته في المجتمع.

يمثل احمد بن طولون إحدى الشخصيات العامة النموذجية التي تسلك بذات الوقت سلوكات خاصة، تمثل نوازع شخصية لأناس معينين ملهمين ونادري الوجود، والكاتبة استطاعت أن تبتكر أوضاعاً ووسائل تعبير تمكنت بواسطتها أن تظهر سردياً كيف تقتحم النوازع الفردية أطر العالم الفردي المحض. وبناء عالم نموذجي مشتهى وهنا يكمن سر النهوض بالفردية إلى مستوى النموذجي، من دون أن تسلب منها القسمات الفردية، بل بالتشديد على القسمات الفردية عن طريق تعميق هذا الوعي الملموس الذي يهب الفرد تفتحاً إنسانيّاً لقدراته الغافية فيه، والتي لا يمتلكها في الحياة ذاتها إلا على نحو مبتور والتي لا تتعدى فيها نطاق الرغبة والإمكان.

هذه الحقيقة الأدبية تعكس الواقع الموضوعي وترتكز إلى أن ما يرتقي إلى واقع مصوغ أدبيّاً إنْ هو إلا ما ينطوي عليه الإنسان كإمكانية. إن التخطي الأدبي يقوم على إعطاء هذه الإمكانيات الغافية في الإنسان تفتحاً إنسانيّاً.

وطالما أنه يصعب رسم حد فاصل بين الرواية والتاريخ، لأن الاشتباك حاصل بين الروائي والتاريخ وأن الروايات، تعتمد منطق الحكاية، مخطوطا أو أوراقا، يطاردها البطل ألغازها طوال الحكاية، وهذا من صميم عمل المؤرخ، فكل شيء سيغدو تاريخا. وكل تاريخ سيغدو حكاية.

التاريخ والرواية، حقلان معرفيان يقومان على تمثيل الواقع، وإن كان لكل منهما مدخل مختلف. فالتاريخ يعتمد أساساً على الوثائق المستخلصة من الوقائع، أما الرواية فتستقي مادتها من التخييل، ومن ثم تعيد تشكيل الواقع. ورغم أن العلاقة بين التاريخ والرواية قد تغيرت عبر العصور إلا أنه يمكن قياس كل من الحكاية/الرواية “التفاعل الشعوري” والتاريخ “المُدرَك الحسّـي” على مقياس الذات والموضوع. ثم باستبدال الرواية بالروائي “المُتفاعل مع الذات” والتاريخ بالمؤرّخ “المتفاعل مع الموضوع” سنجد أن المنظومة التي يتعامل معها الاثنان، تتكون من البناء الثلاثي “الإنسان، والزمان، والمكان” ولكن باختلاف طريقة التناول وزاوية الطرح. فعلى الرغم من التقارب الظاهر نوعاً ما بين تعامل الروائي والمؤرّخ مع بُعدي الزمان والمكان في حال التأريخ أو الرواية، والتقيّد الزماني والمكاني بواقع الحادثة الأصلية، فإن الفارق الجوهري يظهر بينهما في تعامل كل منهما مع المحور الإنساني.

فبينما المؤرّخ يدرس الإنسان في سياقه الاجتماعي التاريخي كفاعل مؤثّر في موضوع، ونتاج هذا الأثر في الحدث التاريخي، لكنه لا يتعامل أبداً مع الجانب الدرامي أو الوجداني عند هذا الفاعل، والذي يتعامل معه الروائي بحرفية واسعة. فالإنسان عند المؤرّخ ليس إلا سبباً مُجرداً من دافعه الوجداني، أو بكلمات أكثر تحديداً: لا يُشكّل أكثر من كونه الإجابة عن سؤال “لماذا؟.

بينما نجد التفاعل بين الروائي والإنسان أكثر مرونةً، فهو لا يدرسه في سياقٍ موضوعي، بل إنه يخلع عليه شيئاً من ذاتِه عن طريق خياله الأدبي الذي يُطعّم الإنسان في الرواية بالعاطفة والوجدان والدراما التي تسدّ النقص الذي “يعتور التاريخ عادةً في هذه النواحي، ليقدّم البُعد الغائب في الكتابة التاريخية، وهو البُعد العاطفي والوجداني، الذي تسكت عنه المصادر التاريخية عادةً فكأنّه يتعلّق بالإجابة عن سؤال “كيف؟” الذي لا يشـرحه التأريخ، كآلية فريدة في التعامل مع التاريخ بشكل أفقي ينساب في المجتمعات بين طبقاتِه المُهمّشة تاريخياً ليخرج بأفضل هيئة ممكنة للنسيج المجتمعي في سياق السياسة التاريخية.

وقد يترك التاريخ “خامات بيضاء” عمدا أو سهوا، يملؤها الروائي ويخصبها بالخيال، الذي لا حدود له، الخيال الحر ذو الجناحين، الذي قد يرجع إلى الماضي، فيلمسه بعصاه السحرية، ويبعث الروح في شخوصه وأحداثه. فالرواية فن الزمن كما يرى عبد الملك مرتاض لها عين الحرباء المتقلبة، تدور في محجرها، فتنظر إلى الخلف وإلى الأمام، وهي تستطلع الحاضر.

رسم الشخصيات:

تعتمد الرواية في جوهرها على بناء الشخصية لأن الرواية قصة الشخصية وترى الكاتبة العراقية لطيفة الدليمي أن ثمة قوانين للإبداع: تؤدي إلى اعتماد ثلاثة قوانين عامة في صناعة الشخصية الروائية، وهي أقربُ إلى موجّهات دليلية عامة في الكتابة السردية. وهذه القوانين أقرب إلى بديهيات مستمدّة من علم النفس المعرفي وفلسفة العقل، وليست أفكاراً نابعةً من الفضاء السردي ذاته. والفعالية السردية منشط أوسع بكثير من نطاق الدراسات السردية؛ بل تتجاوزها إلى دوائر معرفية كثيرة تجعل من الفعالية السردية مجالاً معرفياً ينتمي إلى حقل الدراسات المعرفية المشتبكة.

وهذه القوانين هي:

القانون الأول: قانون الإمكانية، ومفاده أن كلّ ما يمكن تخيّله يمكنُ تضمينه في سياق فعالية سردية.

القانون الثاني: قانون العوالم المتوازية، ومفاده أنّ الخيال البشري شيء أكبر من المرئي والمحسوس، وأنّ ما نكتب عنه قد لا يحصل في عالمنا الواقعي بل في عوالم متوازية.

القانون الثالث: قانون الاحتمالات المتناقصة، ومفاده أنّ التشخيص الروائي يقلّل من الاحتمالات الممكنة لمآلات الشخصيات الروائية.

الشخصية الروائية شهدت منحى تطورياً، يمكن تشخيصه في “الواقعي – التأريخي – المتخيل”.

تتخذ الشخصية الروائية في العادة نمطاً ممّا يمكن تسميته بالتأريخ الفكري للشخصية الروائية.أي يختار الروائي شخوصا من الواقع وتلك هي سياسة التقابل الواقعي و. تندرجُ الأعمال الروائية الريادية الموصوفة بمسمى “الواقعية الطبيعية أو التصويرية” تحت هذه الطائفة؛ بل حتى أنّ شخصياتها الروائية صارت أقرب إلى أمثلة عالمية.

يلجأ الروائي في طور آخر إلى اعتماد السرديات التأريخية وتوظيفها في شكل تخييل تأريخي، وواضحٌ أنّ هذه المقاربة تتيحُ له التفلّت من أسر العلاقات البشرية الصارمة المتاحة له في مشهديات يومية. هنا يبدأ الروائي في تفعيل المقدرة الروائية، ومحاولة تخليق شخصيات روائية متجاوزة لواقعه المرئي.

وقد استخدمت الكاتبة هذه التقنيات في محاكاة روائية إبداعية لتفاصيل ذاتية واقعية مختبرة، لكنها اجتهدت أن تتحاشى الواقعية التصويرية)، لأنها تتحرّك في فضاء السرد التأريخي – السيكولوجي، ومحاولة إسقاط المؤثرات التأريخية على واقعنا العربي، وواضحٌ أنّ هذه التحايل الروائي يتيحُ للروائي تمرير أفكاره بقدر مقبول من الأريحية، بعيداً عن التحسبات المسبقة لما يمكن أن يترتب على تأويل اجتهادي لهذه المناخات الروائية من عواقب. فهل كانت الكاتبة تريد أن تقول أن مصر مهيأة منذ الأزل لتكون بلدا يتمتع باستقلاليته وكيانه الخاص بعيدا عن أي انتماءات خارجية وأن الذين يبنون مجد مصر الخالد هم الذين يحبونها حد الجنون والشغف وهي عندهم الحلم الأسمى الذي يستحق أن يضحى من أجله بالحياة بينما الذين يبحثون عن مجدهم الشخصي من خلال مصر فيهدمون ويمحون آثارها وملامحها لأنهم ينظرون من منظار ضيق أناني ولايرون صورة مصر الحقيقية.

وتبدو الكاتبة وقد اختارت اعتماد المقاربة التأريخية – السيكولوجية لتقدم مجموعات شخوصها الحاملة لفكر تجاوز التنميط المتعارف عليه للشخصيات الروائية ليؤسس لتنميط جديد مستحدث يعد نموذجا فريدا في المزج بين الواقعي والخيالي والأسطوري والشعبي… وليثبت أن الخيال البشري شيء أكبر من المرئي والمحسوس وأن الكاتب الذي يتقن فن السرد الروائي يتقن مزج هذه الاقانيم مجتمعة ليقدم ملحمة سردية ابتدأت من البحر مع ابن الصياد وانتهت في الصحراء في مضارب بني سالم في اسنا وبهنسا مرورا بمدن تعمر وتسود ثم تمحى ويبقى ماثلا منها ما يحميه الحب والشغف والحلم الذي لف على سهمه جوهر بناء الشخصيات الذكورية مثل أنس الوراق واحمد بن طولون وعبد الرحمن الملثم العربي وسعيد الفرغاني القبطي الذي أدار رحى الحكاية من أولها إلى آخرها ليحافظ على فنه المعماري في تأكيد ان العمران هو وجه الحضارة المادي وسر خلودها الفني. وكذلك في تأصيل مهم لفئات المجتمع المصري وأطيافه المتنوعة. التي تنصهر كلها في شغف الحلم. والشخصيات الأنثوية ممثلة بميسون الشخصية الرمزية التي تمثل التوق والشغف وهي حلم مصر النرجسي الواثق بنفسه الذي يغازل الجنون. وهي ترمز له بعينيها الواسعتين المكحلتين كما ظهرت في الجزء الثالث بلقائها مع عبد الرحمن الذي يمثل ايضا الروح المصرية المحاربة في توهجها الانساني الطموح الذي يجد ضالته بعد تيه وتخبط وصراع انتماء.

وتقدم لنا الكاتبة أيضاً ”الشخصية المعرفية”، وهي الشخصية التي تلعب دوراً متعاظماً في السرد الروائي لأنها تقوم بدور الناقل المعرفي للأجيال القادمة وذلك في شخصية الباحث، وشخصيات الجزء الثاني التي تناوبت على سرد الحكاية من وجهات متعددة عمقت ما طرحناه في بداية البحث وما أطلقنا عليه الأبعاد الثلاثة.

وشخصية أحمد ابن طولون الذي جسد دور الحامي والباني لشخصية مصر المتعاظمة والباحثة عن مجد نابع من خصوصية الأرض والانسان المصري وهذا ما عمقته الكاتبة عن طريق تسليط الضوء على ممارسات ابن طولون في تعاطيه مع الانسان المصري وبنائه وكفايته المادية ليتمكن من بناء الحضارة المدنية الخالدة.

في الحرب والسلام:

د. ريم قد اختارت شخصيات فاعلة مؤثرة نهضت بها من واقعها العادي العابر وتجشمت عناء النضال المر وغيرت ومسحت وكتبت تاريخ مصر من جديد، بنت مدناً وقلاعاً ومساجد وبيمرستان لكنها أولا اهتمت ببناء حلم بإنسان، وبناء بلد لا يقبل التذويب في الآخر بل يسعى لترسيخ وجوده ككيان مستقل، يخلص لتاريخه كوجود فاعل قائم بذاته الفريدة ومصريته الخاصة.

ويمكن القول: إن هذه الشخصيات/القناع كانت ملتبسة بموقف الكاتب إزاء أحداث لحظته التاريخية التي كان فاعلاً فيها، تقنيات (التذكر والترجيع والترهين السردي والتواتر والتعاقب والتحول). وتغير موقع السارد من رواية إلى أخرى يشير إلى خط فني صاعد في البناء الروائي، ومنه نتبين تقترب او تبتعد المسافة بين الوجه (المؤلف) والقناع الراوي».

لأن العمل الروائي هو إنتاج معقد يتطلب حشد مكونات فنية متنوعة، كخلق مسافات وجهة النظر عبر لعبة القناعات، والمواءمة بين الصوت ودوره الممثلي، واستحضار التاريخ وترهينه للحاضر.

وتكمن أهمية الشخصية القاعدية القائمة على ثوابت تاريخية واقعية، في قدرتها على مزج التاريخي بالمتخيل ضمن لعبة من التمفصلات، التي يقوم بها الكاتب بين النص وسياقه التاريخي المحايث له، وبذلك تُربَط جمالية الكتابة بفاعلية الربط المتجددة بإبدالاتها التاريخية، وهو ما أشار إليه قاسم عبده قاسم في قوله: «هذا التداخل بين الأدب والتاريخ على صفحات الرواية التاريخية يستوجب المصالحة بين «الصدق الفني» و«الصدق التاريخي»، وكلما نجحت هذه المصالحة زاد نجاح الرواية التاريخية. فالرواية التاريخية تقدم التاريخ من خلال صورة فنية كلية تبث روحاً في الجسد الذي يصوره التاريخ جامداً بارداً بفضل العناصر الفنية المتنوعة التي يستخدمها الروائي، مكنته من تفعيل «روائية التاريخ»، ومنحته ميزة الإفادة من التاريخ في بنيته الروائية». وتحولت الشخصيات التاريخية والروائية إلى نماذج جمعية حيث أن المشاعر والأفكار لم يعد لها من دور إلا أن تمثل مشاعر وأفكار الجماعة. كما أن الأفراد صاروا نماذج حكائية، وهم في الأساس نماذج تاريخية. وهكذا فإن أنس ابن الصياد لم يعد شخصية خاصة. فهو لا يحضر إلا لتجسيد التمرد الكامل لكل ما هو ظالم وطاغ. فكل شخصية ليس لها من المصالح أو العواطف أو المشاعر إلا ما هو خاص بفئتها الاجتماعية. ولم تعد عائشة تمثل فرديتها كأميرة أوجدتها ظروف استثنائية في مكان لا يلائم كونها شخصية فردية بل توسع مداها لتصبح نموذجا لفئة تكسر طوق واقعها لتؤسس واقعاً جديداً مبنياً على اتساع حلمها ومؤثثاً برغبتها الجامحة في البقاء والتشبث بخلود رمزي للحلم. وكذلك تمثل ميسون وأسماء المصرية نماذج نسائية تتجاوز مكنونات نفوسها لتصبح أدوات تحقيق واقع بديل رسمته الكاتبة بدقة ووهج مشاعر مخلصة لشغفها وأعطته أبعاداً ثلاثية وحققت فيه تقاطعات يندر أن تحدث إلا في خيال ملهم، وبذلك يصبح مجتمع بكامله حاضراً أمام أعيننا «بمجموعاته الخاصة ومميزاته الفاصلة».

ويمكن على سبيل التمثيل، إلقاء بعض الضوء على شخصيات من الرواية: يمثل الأمير المحارب ابن طولون سيمياء الفارس النبيل فيمثل عبر مشاعره وأحلامه الطموح المشروع لدى قائد لتأسيس دولة قوية بجيش متكامل وأنساق اجتماعية مثالية تؤمن للإنسان/المصري سبل حياة كريمة.

والزوايا، بينما نهض أنس، من خلال طموحه ومشاعره، وتمرده بدور المجسد لسلوك الثائر الرافض للظلم، ويمثل عبد الرحمن سمات فئة من المجتمع المصري متوسعة عن نموذج الإنسان العربي البدوي المنبثق من عمق غائر في حكايات الصحراء والقبائل وصراعاتها الوجودية لكن ينتقل بفعل الحب وسطوة الحلم لحامي تاريخ مصر أو لنقل فترة محددة وكان الكاتبة ترمي إلى أن أصالة الانتماء العروبي كقيلة أن تحمي مصر المتعددة المشارب والأعراق والانتماءات والدماء.

وهنا تظهر القيمة الإجرائية الواسعة للعلاقة بين البعد الجمالي الفني وبين الخطاب التاريخي، فمن خلاله يتحرر الكاتب من عبء الواقعة التاريخية ليؤسس عالماً تتشابك عبره أبعاد مختلفة؛ أيديولوجية، وجمالية، وتاريخية، وتقنية القناع التي لجأت إليها الكاتبة لتمثيل شخصياتها جاءت لأن النص كان متشابكاً مع سياقه السياسي، وبعبارة أخرى، عندما تصبح الأيديولوجيا مؤسسة لما قبليات النص الروائي، وتهيمن على مسارها السردي العام، فتخلق مسافة بين الرواية في بعدها الفني الإبداعي وبين التاريخ في حرفيته وستاتيكيته، ولجوء الكاتب إلى تقنية القناع للفرار من تزييف الواقع يأتي بنتائج عكسية؛ لأنه حين يوغل في رمزيته (باستخدام رموز تاريخية قديمة) يقوده ذلك إلى تشويه هذا الواقع وإفراغه من رسالته الإيجابية المباشرة، والدينامية المتولدة من صدمة حداثته.. وإلى جانب هذا المفهوم/القناع، من ناحية أخرى يستخدم البعض مصطلح المرآة كمعادل لمفهوم القناع، وفي هذا السياق، يعدِّد (إحسان عبَّاس) أنواعاً من المرايا، من أكثرها شيوعاً:

– مرايا الشخصيات التاريخية، أحمد بن طولون وسعيد الفرغاني الخليفة العباسي وأحمد بن المدبر.

– مرايا شخصيات غير محددة بزمان أو مكان: الصياد، القاضي، عزة ابنة عم عبد الرحمن وحبيبته المفترضة.

– مرايا شخصيات رمزية: أسماء، ميسون، بحنس (الروح المصرية العنيفة الحضور الطاغية القوة المطلقة المعرفة الرابطة بين مراحل التاريخ المصري بدمائه وذهبه بروحه وجسده لا أحد يعرف من أين أتت ولا إلى اين ستذهب لكنها موجودة في كل حكاية)

– مرايا زمانية: المماليك والعصر العباسي بذكر بعض خلفائه، والحلم، والتاريخ.

– مرايا مكانية: القطائع، التي تتعدد فيها الأجناس والتمثلات فهي رمز لمصر التي اختلف عليها الوافدون لكنها صهرتهم كلهم في خصوصيتها فصاروا مصريين بالدم والهوية والانتماء والهوى. وهذا هو سبب الحقد عليها ومحاولة محوها، سامراء، الهرم.

– مرايا العرائس: وتنفرد العرائس التي زين بها الفرغاني المسجد بشخصيتها الخاصة فهي مرآة للروح الصوفية التي بنى بها الفرغاني المسجد روح عاشقة بقلب متبتل.

كأنها تتشابك في حضرة صوفية أبدية مطلقة ملتحمة مع السماء تتحدى الفناء والزوال والخراب. وتكرس البناء والاتحاد لحماية الهوية بطابعها العمراني والروحي، فهي تصطف متلاصقة بلا ملامح فكأنها تشير للأطياف المتنوعة التي تشكل المجتمع المصري والتي توحدها العلاقة الازلية مع السماء فتصير هي الرابط بين الروح والجسد.

تقول د. ريم في الرواية:

“حماية المكان تأنى بالتحام الأرواح واتجاهها إلى خالقها، اجتمعت العرائس على عبادته، وتعاونت على الخير، ولم تزل تتوق إلى لقائه رد الأمير: “بنيت مسجداً بقلب العاشق لساحرة يا رجل؟” رد سعيد: “بنيته بقلب المتضرع إلى مغفرته”.

(ساد صمت ثم قالت بصوت رقيق: سعيد بن الفرغاني بنى العرائس التي تتضرع إلى الله فوق سور المسجد تحتضن بعضها بعضاً تلتحم أرواحها وتذوب ملامحها كان يقول لا يمكن قطع ما هو موصول ولا إتلاف مالا يمكن تقسيمه تمنى يوماً أن اغفر له وكيف تغفر لمن قتل الروح لو ان الجسد فان فالروح لابد أن تبقى).

وتتميز الرواية بأنها ثلاثية الأبعاد؛ يهيمن على المرحلة الأولى في الحكاية الأولى تقنية المحتمل، أما المرحلة الثانية في الجزء الثاني فيسودها تقنية تعدد الصوت من خلال تعدد الساردين. كما تتميز أيضاً بأن السارد المشارك هو إحدى شخصيات قسمها الثاني، جعفر الكاتب محمد بن سليمان عدو ابن طولون، أسماء المصرية.

أما المرحلة الثالثة فتمثلها الحكاية الثالثة فيسودها نظرية القناع.

ويبرز في الرواية على مستوى شخصياتها خطان سرديان مختلفان؛ أحدهما تستقطبه شخصية نمطية للمرأة مثل ميسون وهي شخصية متخيلة، وأسماء المصرية وعزة البدوية.

وقد ساعد ذلك الكاتب على حرية المناورة، وعلى أن يسند لها أدواراً مختلفة، وأن تعكس ثيمات إنسانية غنية بدلالاتها الرمزية (المعاناة، والتمرد، والإنسانية)، وهو ما جعلها ناظماً محوريّاً، تتمفصل حوله مختلف التحولات الاجتماعية والسياسية والتاريخية، التي عكستها الرواية في مسارها المتعدد التعاريج، أما الخط السردي الثاني فقد تمحور حول شخصية عائشة الأميرة التي صنعت من ضعفها قوة وتحملت عبء الأمانة وخاضت حربا ضروس للحفاظ على إرث أبيها لأنه حق لكل المصريين.

تميزت الشخصيات النسائية كلها بأن بها مس من الجنون بسبب العشق (ميسون/ بحنس/عائشة). على عكس المتعارف عليه بقصص الحب الكلاسيكية حيث يصيب الرجل الجنون. أما الشخصيات الرجالية كلها تغير وجه التاريخ لأجل المحبوبة، الكره يتساوى بنفس الاستغراق مع الحب.

الشخصيات الذكورية هي الشخصيات/القناع، سعيد الفرغاني، محمد بن سليمان، فشكلت إطلالاتها السردية بؤراً تاريخية، تتحدث عبر كرونولوجية الحدث السياسي (الصراع على السلطة والنفوذ) وبذلك يتواشج التاريخ مع أدبية الرواية، فينتج نصا ثلاثي الأبعاد.

الثنائيات

تنتظم الشخصيات في ستة ثنائيات تنشأ بينهم قصص حب وتتقاطع في ثلاثة محاور وتلتقي على مدار الرواية ثلاث مرات، يفصل بينهم زمنيا حوالي عشرين سنة الى خمسين كما يبدو في الجزء الأخير/العهد.

أحمد بن المدبر وميسون التي سعرت عواطفه وهيجت طموحه، بيد أنها لم تخضع له رغم أنها أيقظت في نفسه عاطفة سامية، وحركت به إعجابا مقرونا بالحنق، ورغبة ممزوجة بالتحدي، فشعر في أعماقه بنزوح قاس إلى السيطرة عليها، وولدت لديه الحقد، وهاهو وقد امتلأ قلبه بالحقد من جراء الغيرة والحسد حتى عم سخطه على مصر فملأها بالمظالم.

وتعود الأوراق التي وجدها الباحث العابد وصنع منها قصة إلى العام 1918 وهو يعاني كذلك من قصة عشق تلتقي في شغفها مع القصص السابقة، الرابط الأساسي فيها هو التطرف في الحب والكره، المغامرة والأمل، الجنون والعشق، التوغل في الآخر، بإطار تاريخي مذهل لحد الجنون.

عندما يتساوى الحب والكره في استغراقهما للشخصية، يتساوى العقل والجنون، الظالم والمظلوم، الضحية والجلاد تنمحي الحدود الفاصلة في شغف يحرك الحكاية ويمنحها الظل والنور والحب الذي برائحة الضوء ورحيق الهرم.